2022.03.07

基本から応用まで!色々な窓の描き方

今回は窓を基本から応用までメイキングしていきます!

どこにでもある一般的な引違い窓や、背景にこなれ感を出せる上げ下げ窓まで「窓の描き方がよくわからない」方に向けて丁寧に解説します。

ぜひ最後までご覧ください!

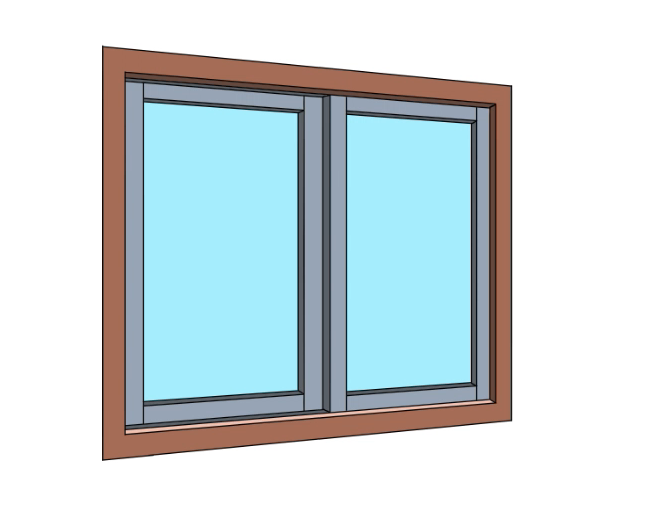

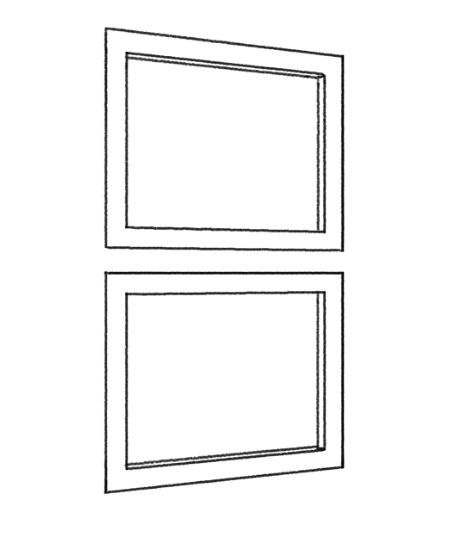

1―基本編「引違い窓」

1定規の設定

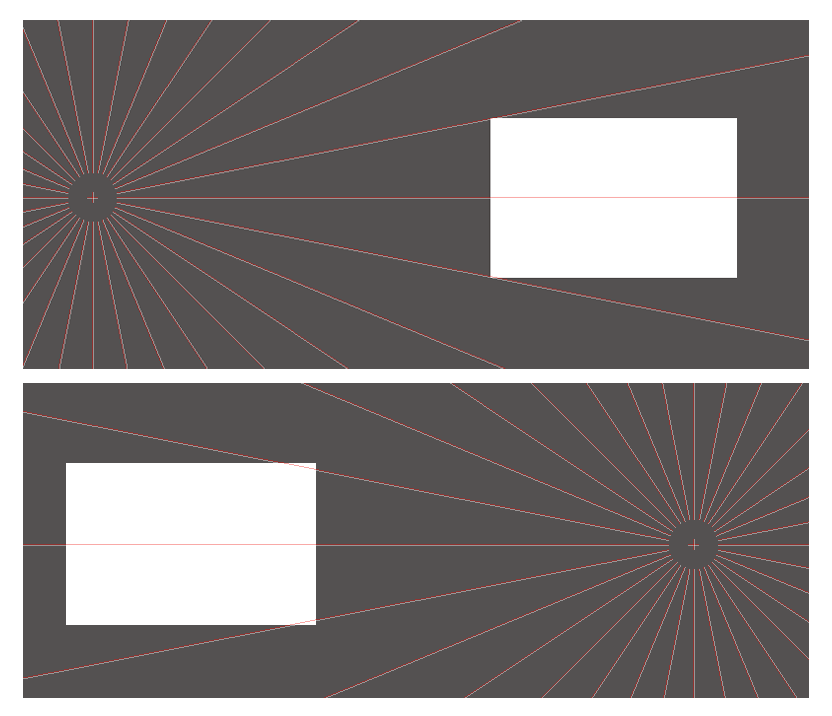

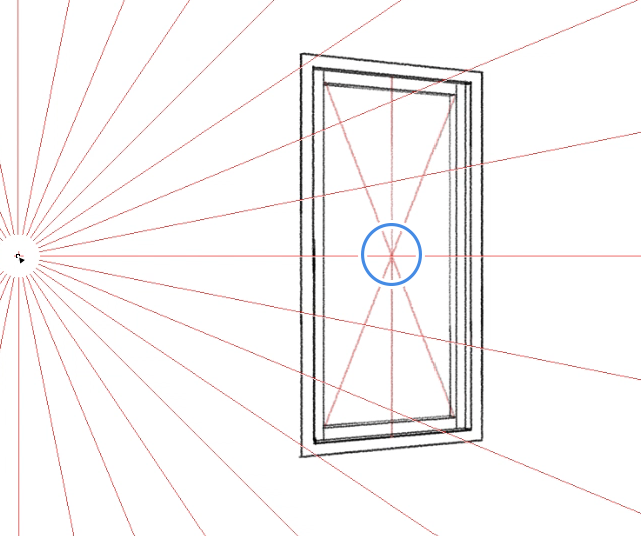

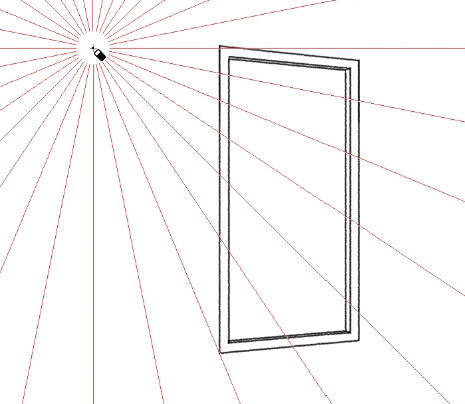

窓の作業に入る前に奥行きを描くための定規を設定します。

画面上部にある定規ツールの「集中線定規」を選択してください。

選択したら集中線の中心(十字のポイント)をキャンバスから離れた位置に配置します。

この時、横一直線のラインがキャンバスの中心を通るように考えながら配置してみてください。

図のように左右に作成します。

決定後にやり直したい場合は右端の歯車マークを選択すると自由に設定できます。

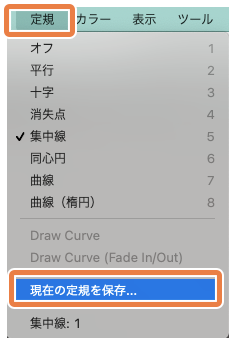

集中線の中心が決まったら「メニューバー→定規→現在の定規を保存」で定規を保存してください。

2下書きと線画

では保存した定規と、こちらの十字定規を使って窓枠から作成します。

ブラシはこちらの鉛筆を使いました。

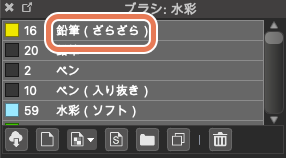

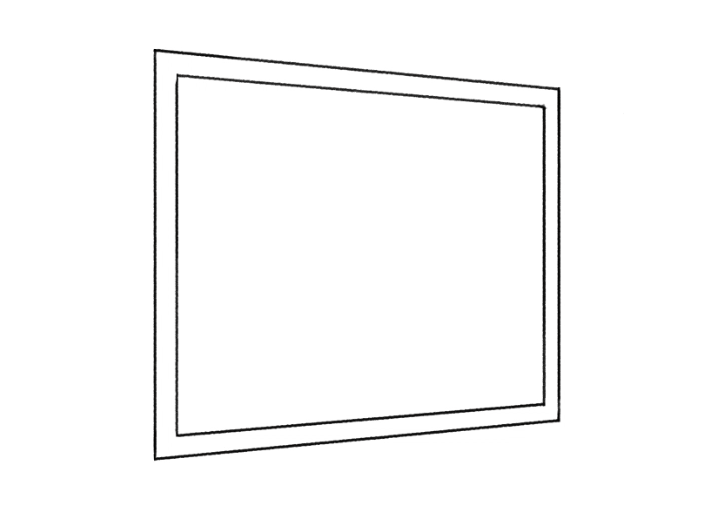

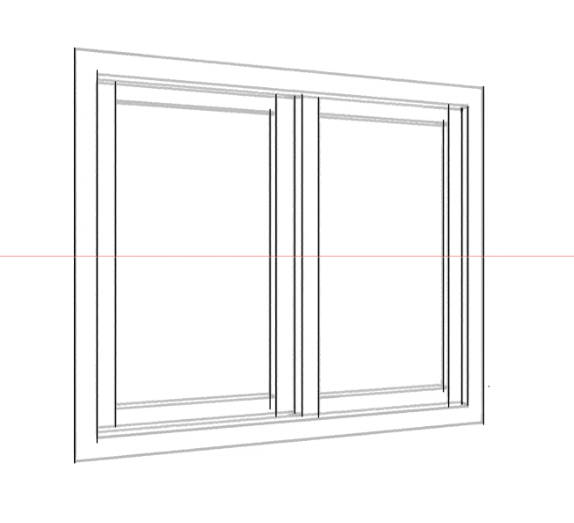

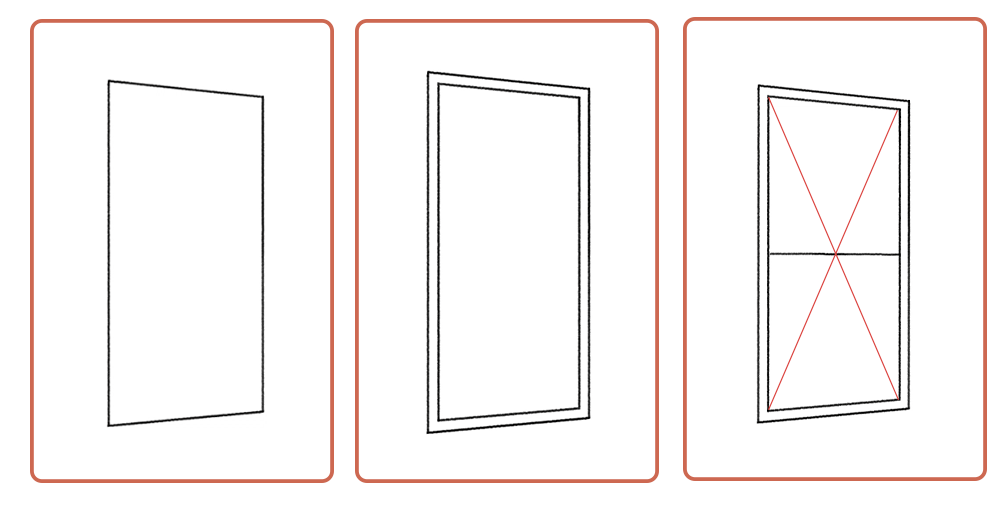

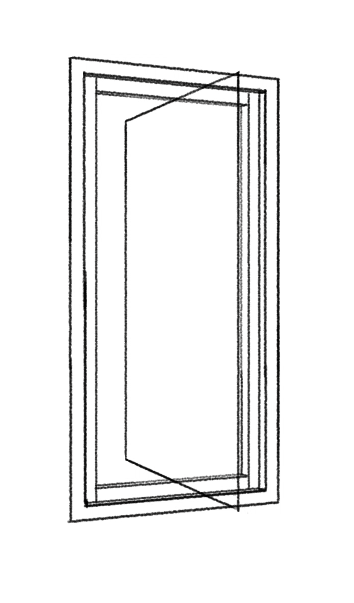

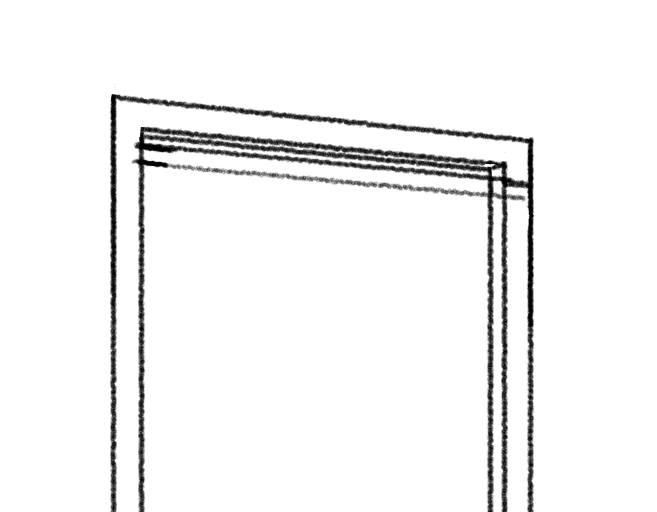

右に向かう集中線定規と十字定規を使って奥行きのある長方形を描きました。

同じ形の長方形を一回り小さく作成します。

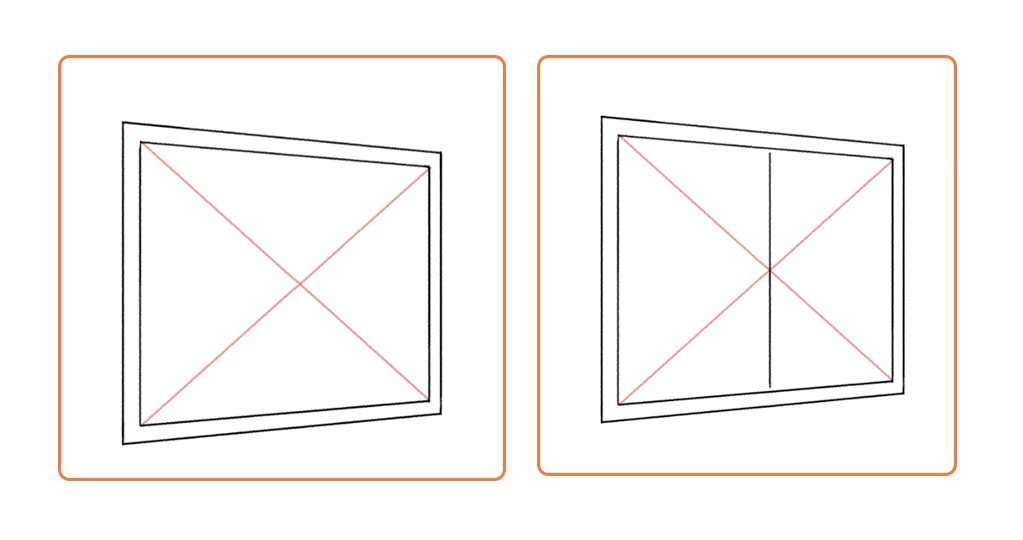

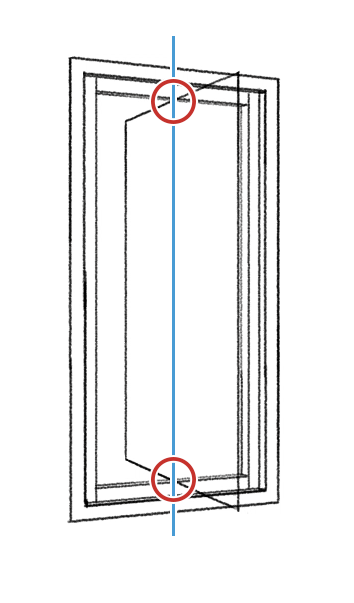

窓を左右に2分割したいので中心を取ります。

補助線のバッテンを描いて、中心を通るように十字定規で縦線を引いてください。

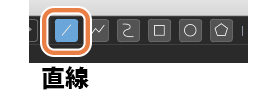

バッテンを作る際は、「図形ブラシツール」をクリックし、

画面上部の「直線」を選択して線を引くと、自由な角度で直線を作成できます。

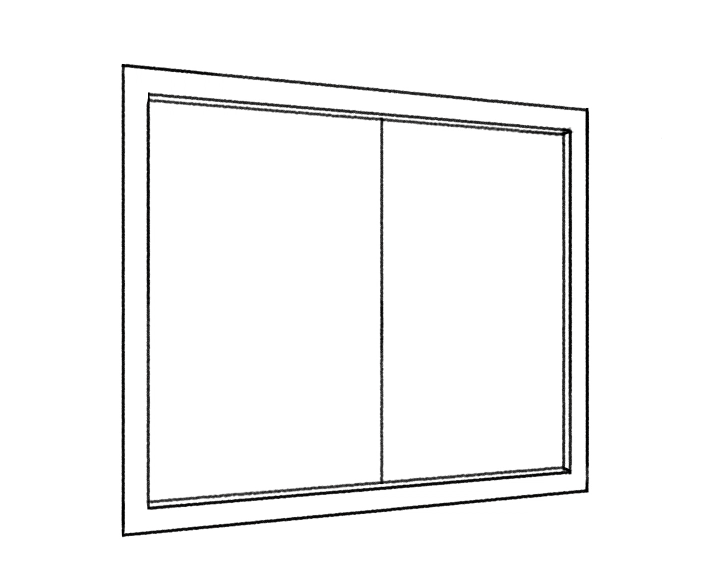

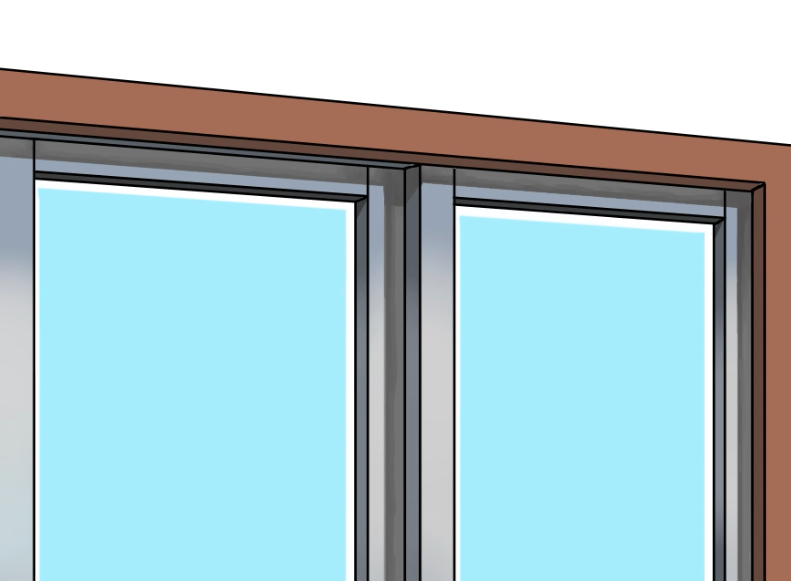

次に窓枠の奥行きを作成します。

上・下・右の内側に幅を狭く線を引きます。

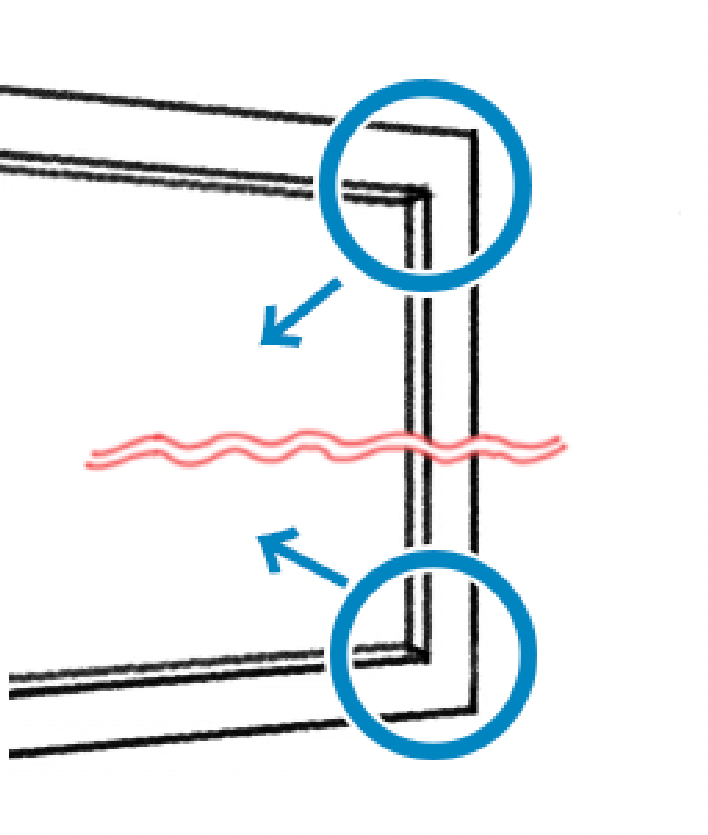

奥行きの角度になる青丸内の短い線は左の集中線定規を使って引いてください。

続いて窓のサッシを描き込みます。

縦は窓枠まで描き切り、横に伸びる辺は短くなるようにしてみてください。

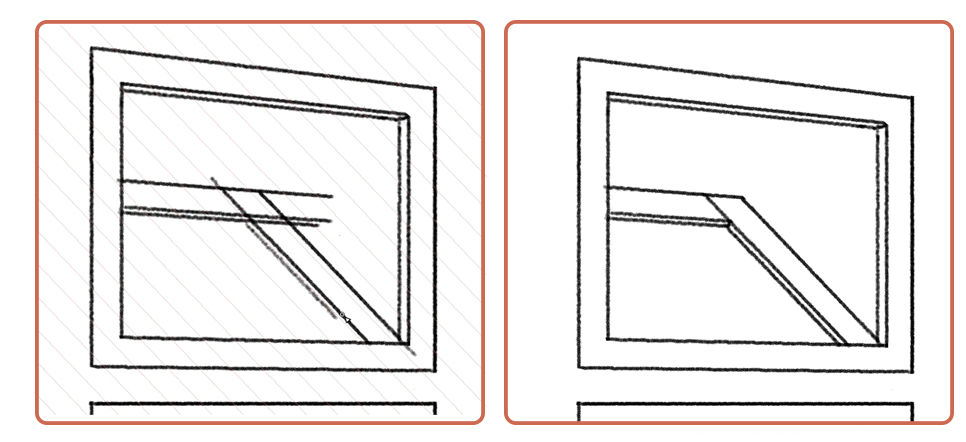

左側にも同じようにサッシを描き込みますが、この時のポイントを解説します。

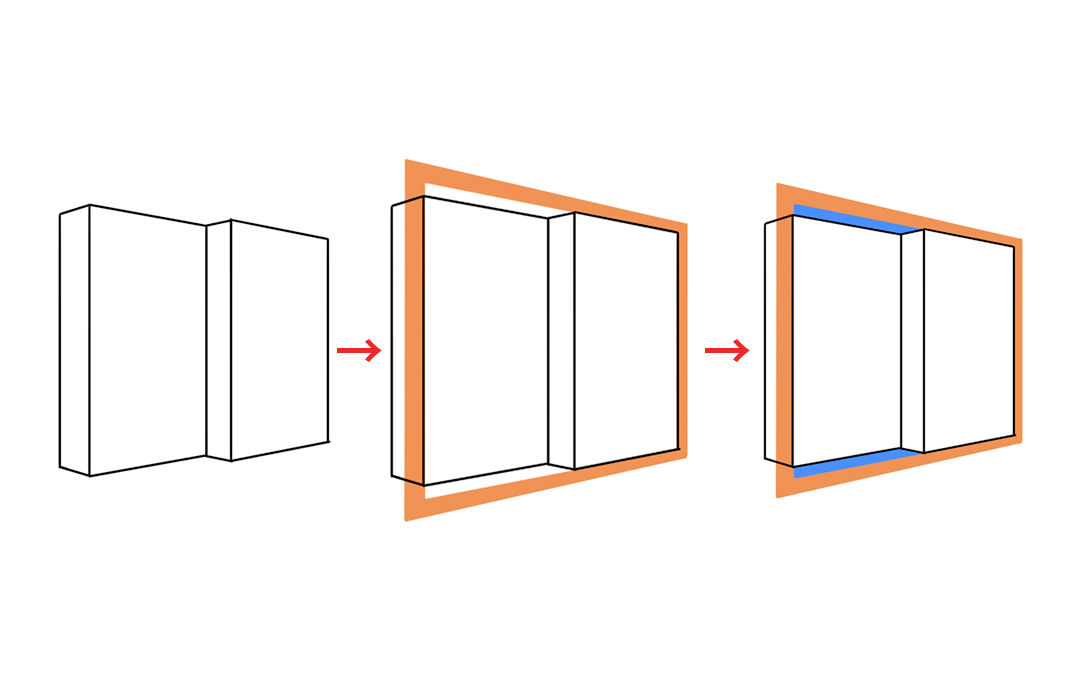

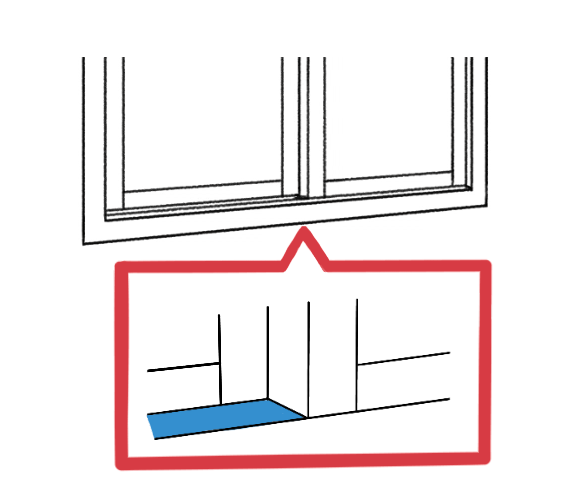

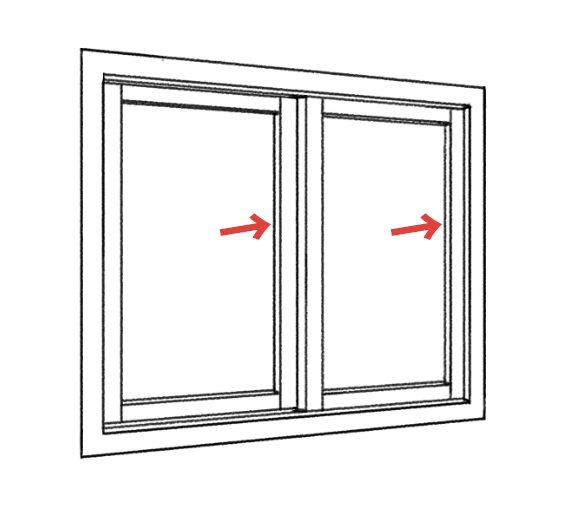

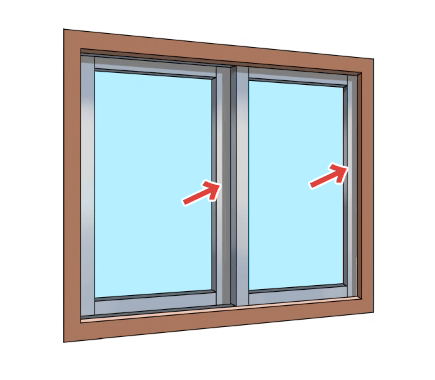

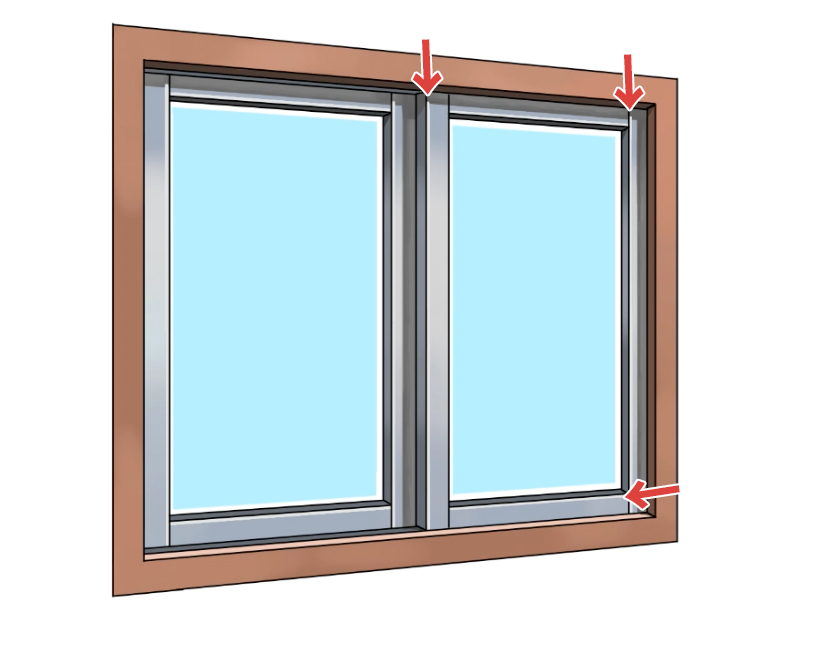

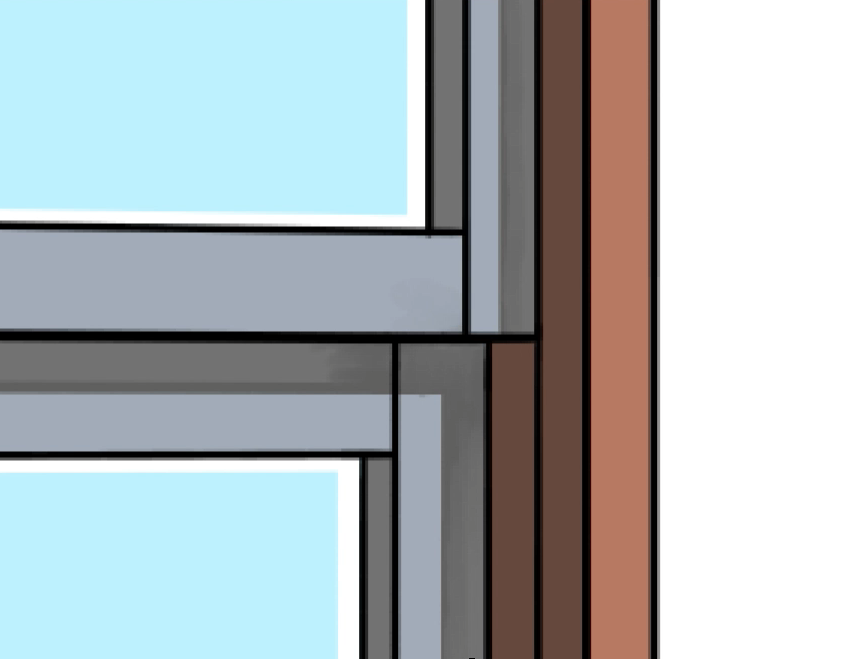

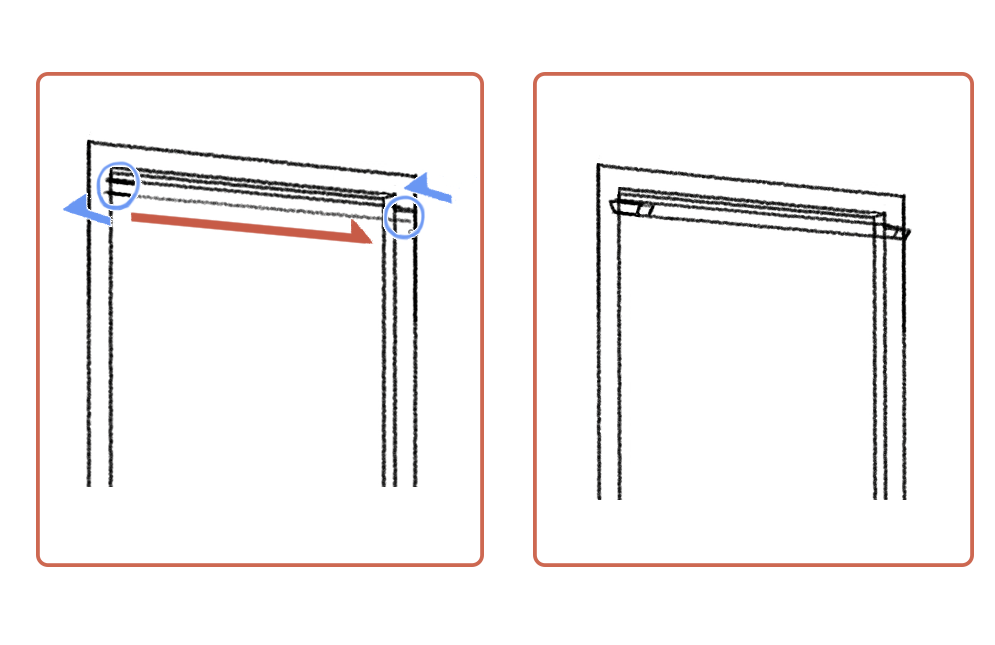

①窓は2枚の長方形が前後に重なっています。

②そこにオレンジのように窓枠が重なっており、

③窓がスライドするための青の箇所が描かれていると、窓らしさがグッと増します。

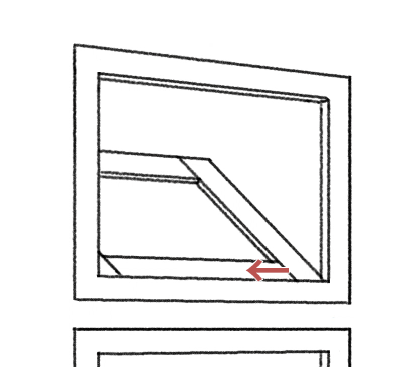

下書きに戻ります。

真ん中に一本の縦線をプラスします。

集中線定規を使って短い線を足し、青のレール部を作ってください。

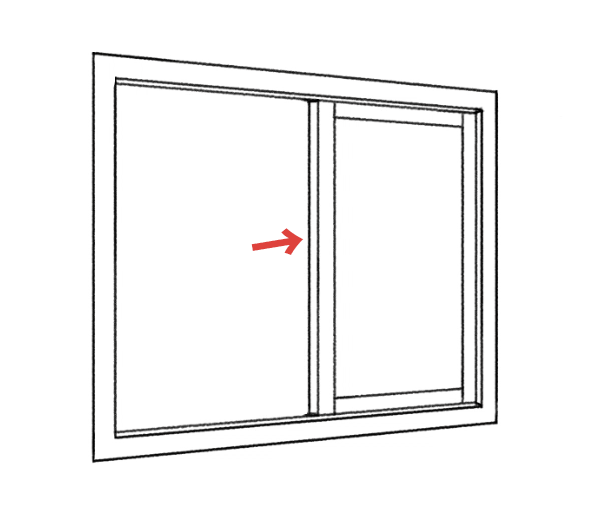

そして左側も窓サッシを作成します。

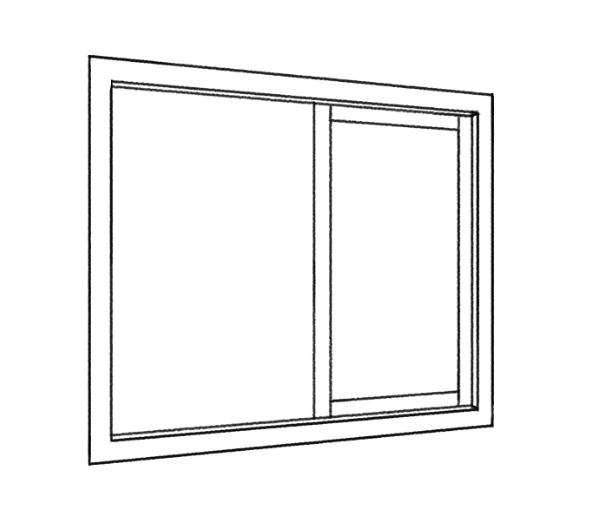

上下に同じように描き込んで、このように窓が作成できました。

今作成したサッシの内側にも奥行きを作ります。

上・右・下側と細い幅の奥行きになるよう描き込んでください。

下書きはここで完成です。

続いて線画に進めましょう。

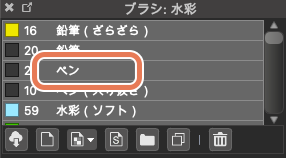

ブラシはペンに変更しています。

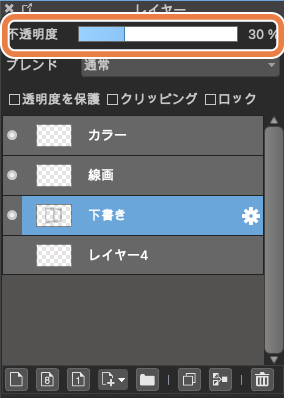

下書きレイヤーの不透明度を下げると線画を描きやすくなります。

パネル上部の不透明度を30%ほどに下げてください。

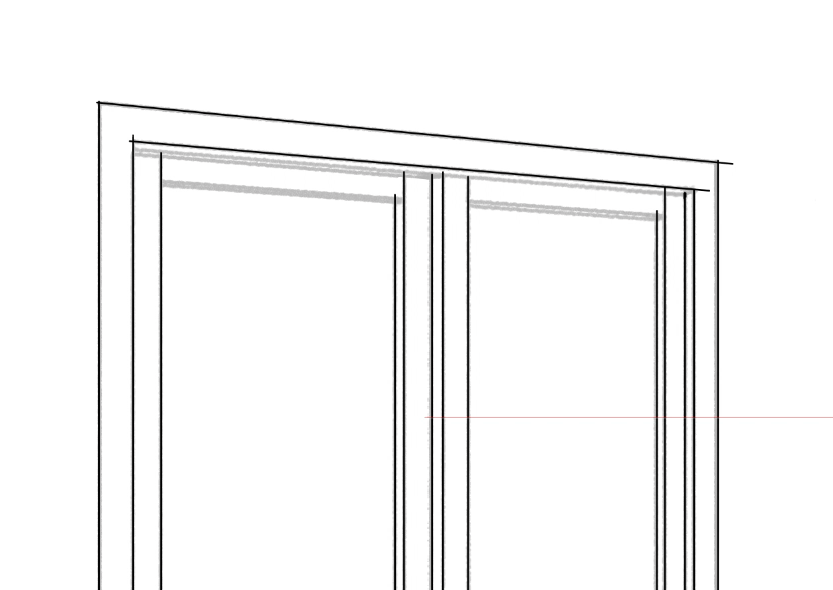

では下書きと同じように定規を使って線画に進めます。

この時、このように縦線だけ全て先に描き、

その後奥行きや角度のある線を描くと効率良く進められます。

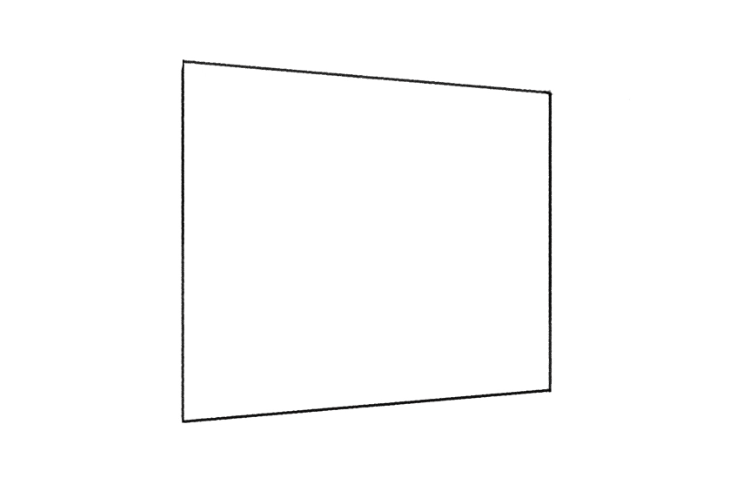

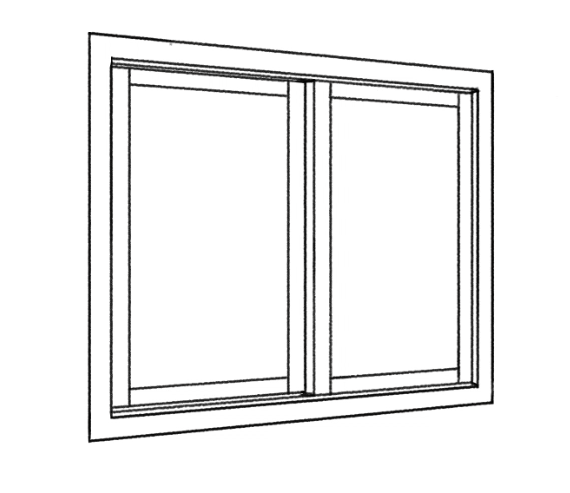

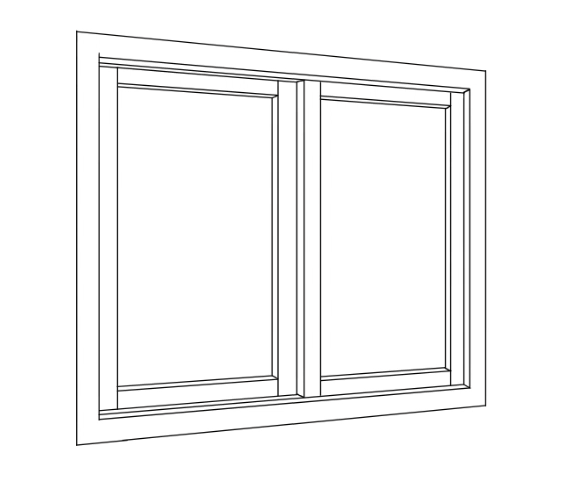

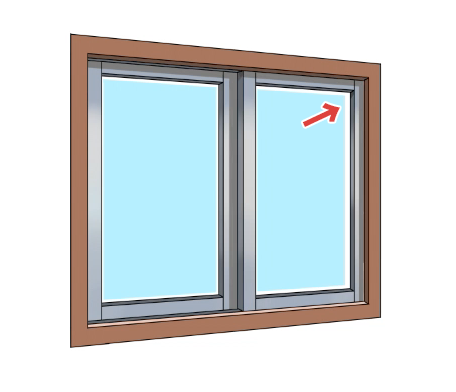

線画をこのように完成させました。

3カラーを作成

作業をカラーへ進めます。

塗りつぶしツールを選択してください。

窓枠・サッシ・ガラスなどそれぞれレイヤーを作りながら塗りつぶししていきます。

奥行きになる細い箇所は影になるので、それぞれ濃い色を置いてください。

全体が塗りつぶせたら細かい描き込みを進めます。

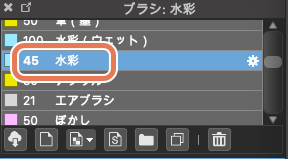

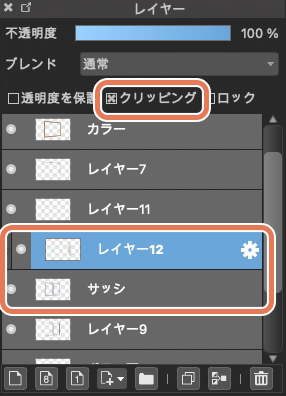

水彩ブラシを選択してください。

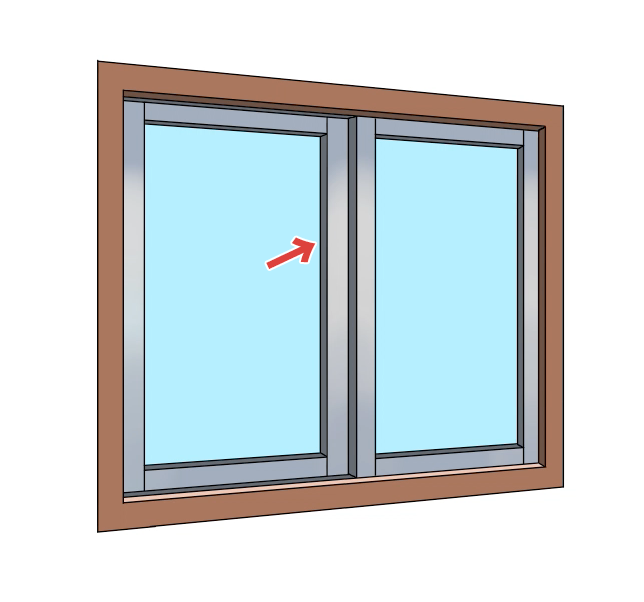

サッシの反射をプラスします。

この時サッシを塗りつぶしたレイヤーの上に新規作成レイヤーを置き、「クリッピング」をクリックして塗りがはみ出さないように設定しておきましょう。

銀色のサッシに茶色の窓枠からの影を描き込みます。

定規を使って少し濃い色を塗ってください。

この時、サッシの半分くらいの太さにすると影だとわかりやくなります。

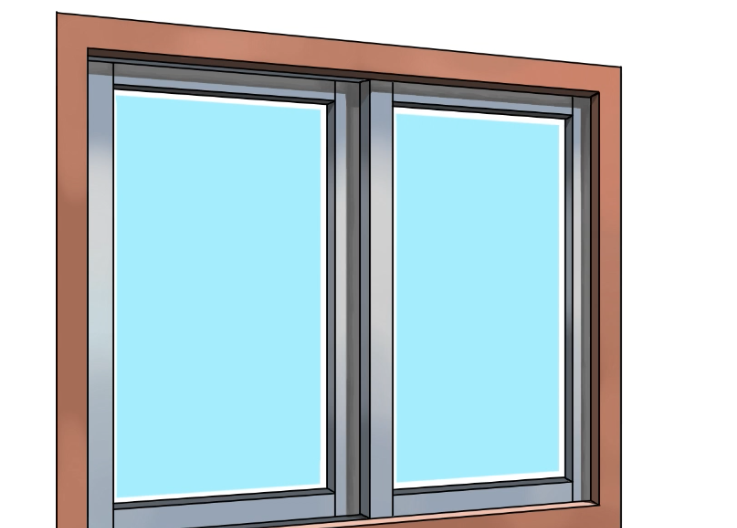

ガラス箇所に白の反射を入れます。

サッシに沿って白を入れることによってガラスらしさが少しプラスされました。

影に深みを足していきましょう。

影にもう少し濃い色を塗ります。

影全体に入れるのではなく、「影と光の境目にいれる・角にいれる」とメリハリが生まれます。

茶色の窓枠部に少し明るい色をふんわりのせて、のっぺりした様子を少し改善しました。

サッシの矢印部に明るい色を入れて、質感をプラスします。

最後にガラス面に青をふわりと入れて完成です。

基本的な窓の作成方法は以上です!

続いて応用に進んでいきましょう。

2―応用編

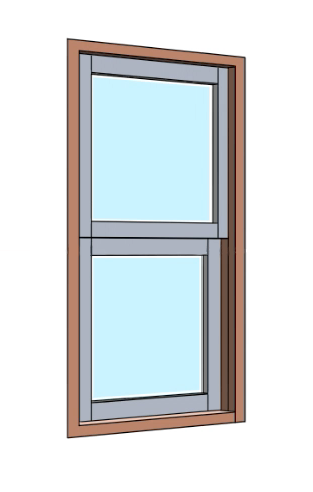

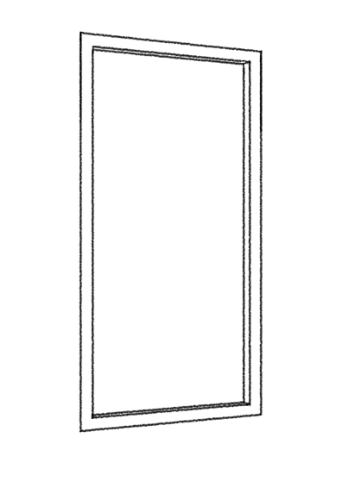

1上げ下げ窓

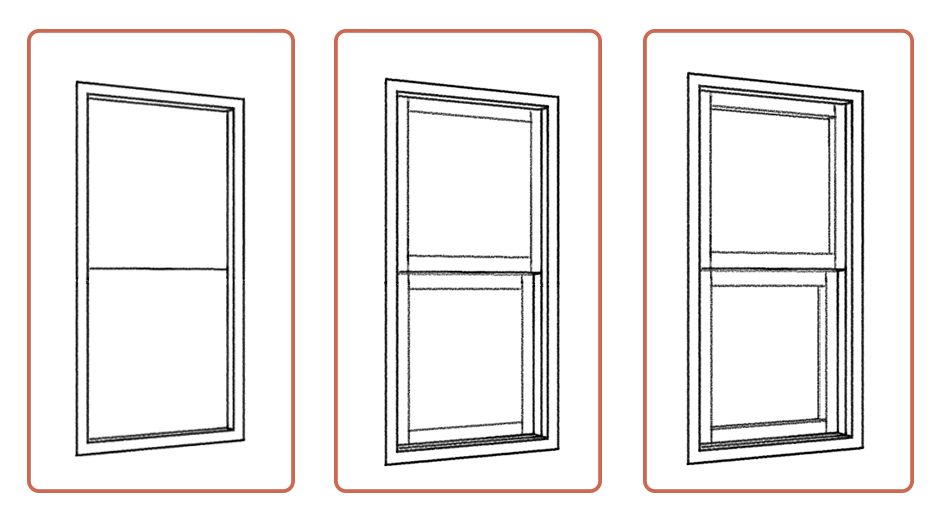

引き違い窓と同じように、集中線定規・十字定規を使って枠から作成します。

①外枠の長方形を作成

②一回り小さく長方形を作成

③上下に2分割する

今回は上下に動く窓なので、上下に2分割しました。

続いて、

④窓枠の厚さになる奥行きを描き込む。

⑤サッシを上下に作成。引き違い窓と同じように、窓の重なりに注意してみてください。今回は上の窓が出ており、下の窓を引っ込めています。

⑥サッシの厚さになる奥行きを描き込む。

下書きはここで完成です。

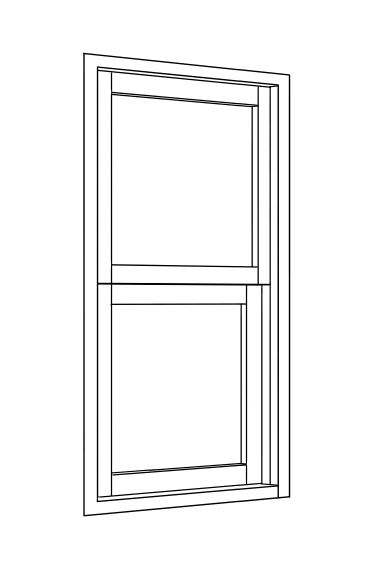

線画に起こすとこのようになります。

今回も同じように塗りつぶしツールを使って全体に色を着けました。

カラーの進め方は引違い窓と同じですが、前回と違うポイントは上下に重なる箇所の影になります。

上の窓の出っ張りと下の窓の引っ込んだ重なりがよくわかるように、下側のサッシに影をしっかり入れてください。

あとは引違い窓の手順通りに塗り進めて、今回はこのように完成しました。

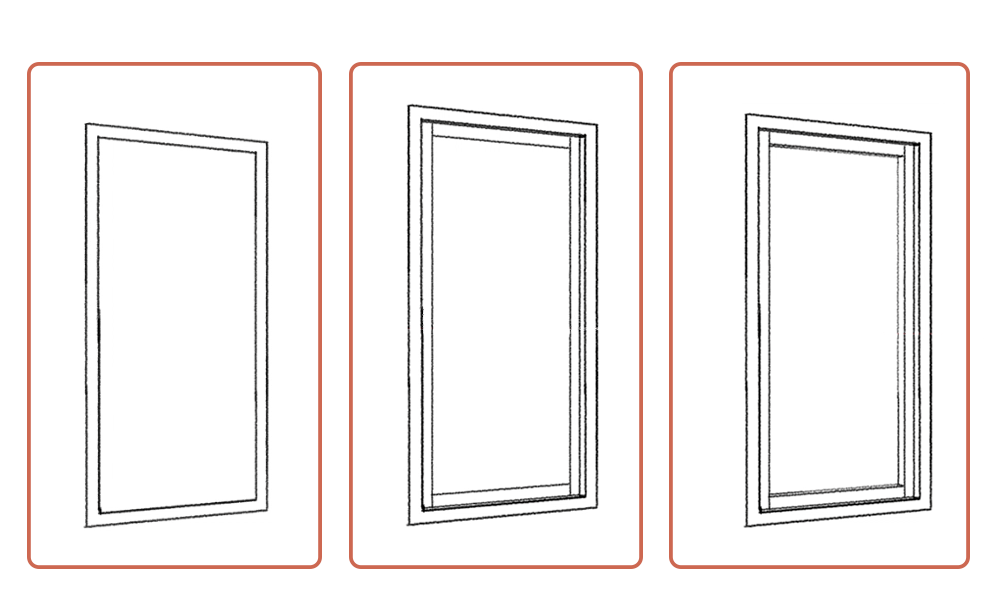

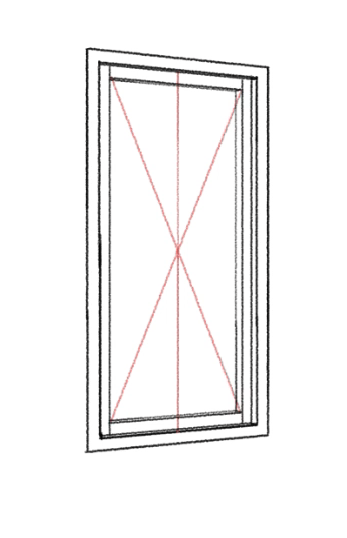

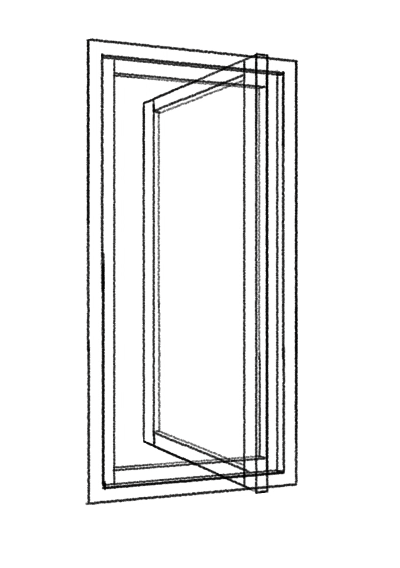

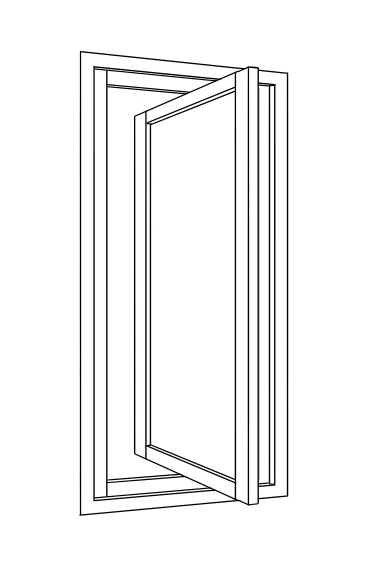

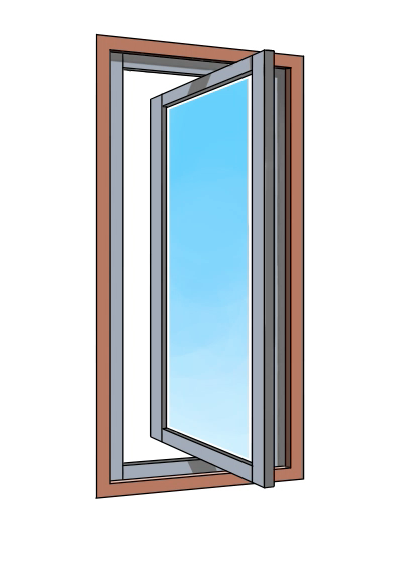

2縦軸回転窓

次に縦軸回転窓を進めます。

窓枠は前回と同じように作成します。

奥行きを出すのも忘れないように描き込んでください。

サッシまで作成できたら今回も直線ツールで中心を取り、縦の直線も引いてください。

次に集中線ツールを選択し、新しく定規を作成します。

今回は「窓枠の中心と集中線の横線」が重なるように設定します。

集中線定規と十字定規を使って回転した窓の骨組みを作成します。

この時、上下の線が先程設定した中心線と接するように意識してみてください。

骨組みに沿って窓の厚さを決め、サッシを作成します。

下書きに沿って線画を作成します。

重なって見えない箇所は消していきましょう。

続いてカラーに起こします。

今回も塗りつぶしツールから使って進めてみてください。

詳細を塗り進めて完成です。

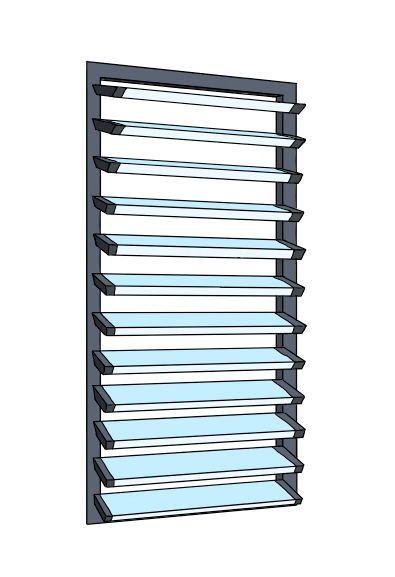

3ガラスルーバー窓

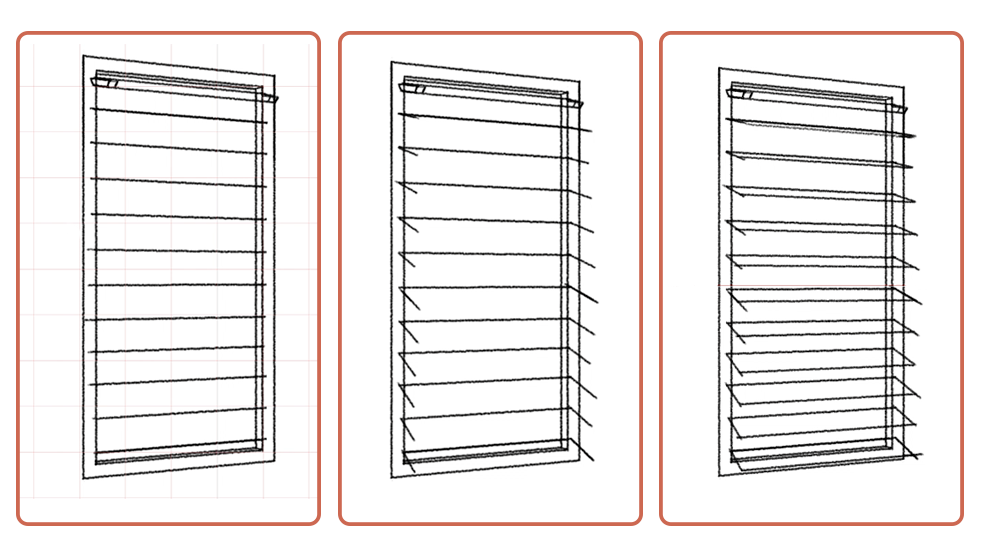

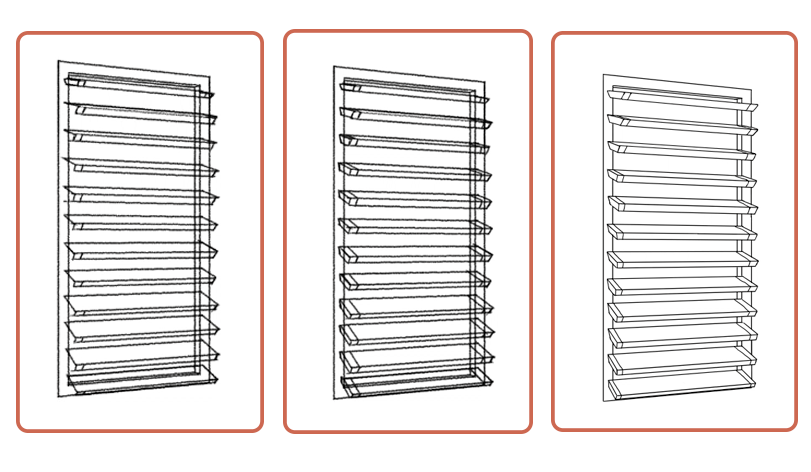

ガラスルーバー窓に進めます。

今回も同じように窓枠を作成します。

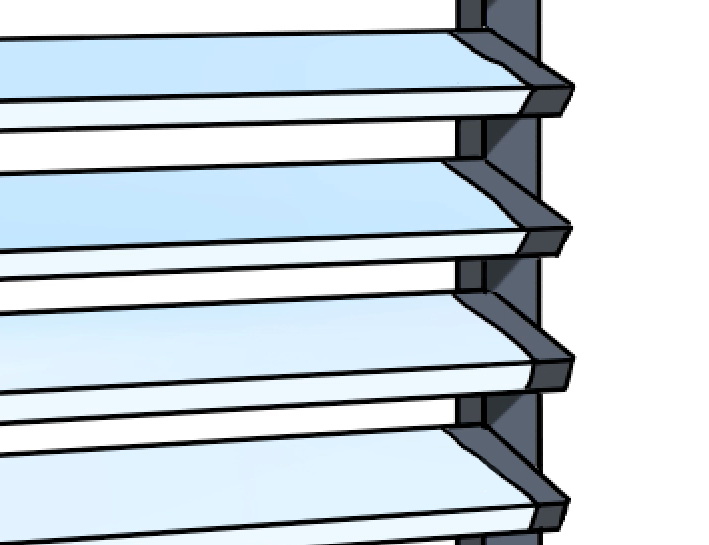

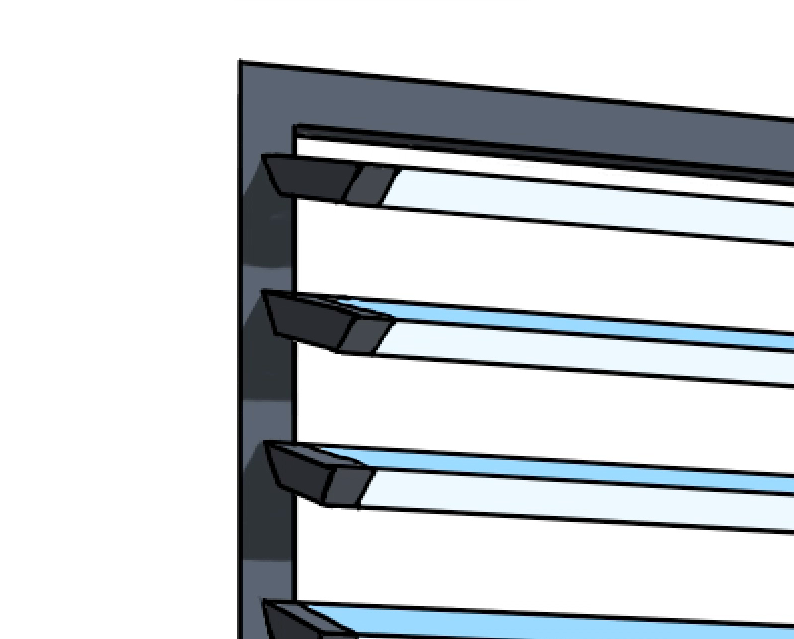

ルーバー窓はブラインドのようにガラスが重なって並んでいます。

並んだガラスに使うパースを作成するために、新しい集中線定規を窓の左上に設定します。

ガラスを設置していきましょう。

ここで、左右の青丸内は今作成した集中線に沿い、真ん中の長い箇所は右側の集中線に向かって描きます。

ガラスを止める金具も左右に小さく描いてください。

一つ目ができたら等間隔に下へ作成します。

①ガラスを配置する箇所を等間隔に決める。

②作成した集中線を使って角度を決める。

③ガラスの形を描いていく。

④ガラスの厚みを描きこむ。

⑤金具などの形の詳細を描き込む。

⑥下書きに沿って線画に起こす。

線画が完成したらカラーへ進めます。

まずは今までと同じように塗りつぶしましょう。

今回はガラスの形が特殊なので、影の様子が変わります。

このようにガラスに沿って窓枠に少しずつ影を入れてください。

窓枠の左側にも影を落とします。

上から下まで影を入れ、窓枠に少しハイライトを入れて完成です。

ガラスルーバー窓のガラスは半透明になっていることが多いため、ガラスの写り込みは少なくて問題ありません。

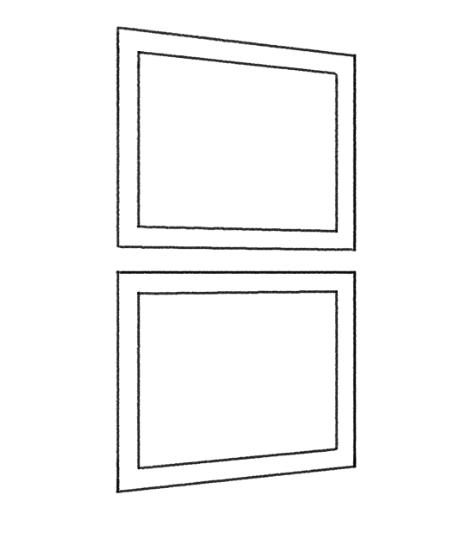

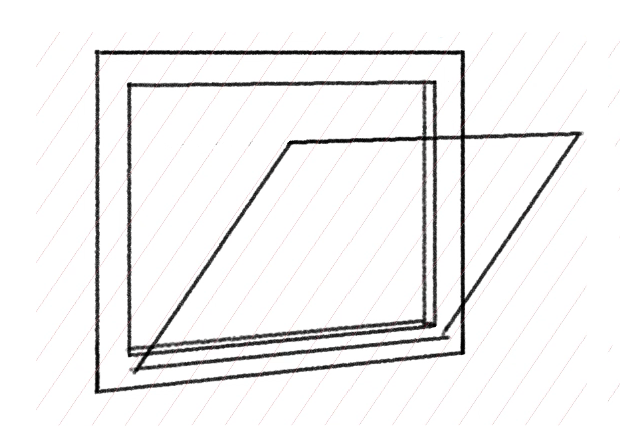

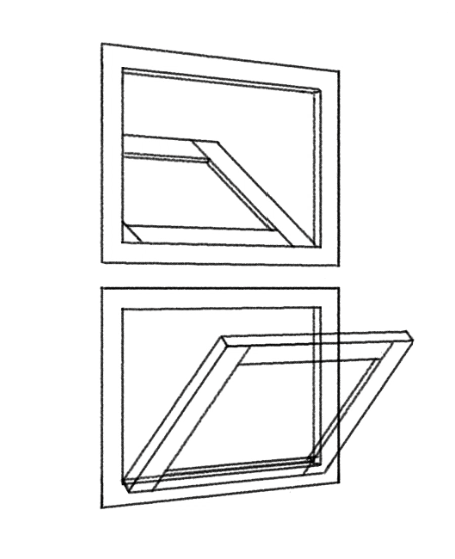

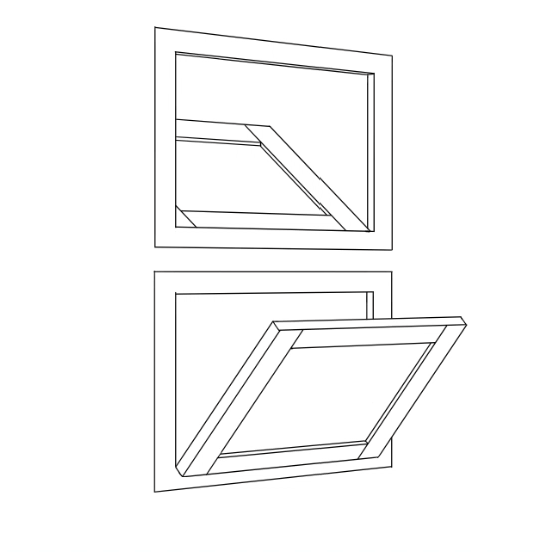

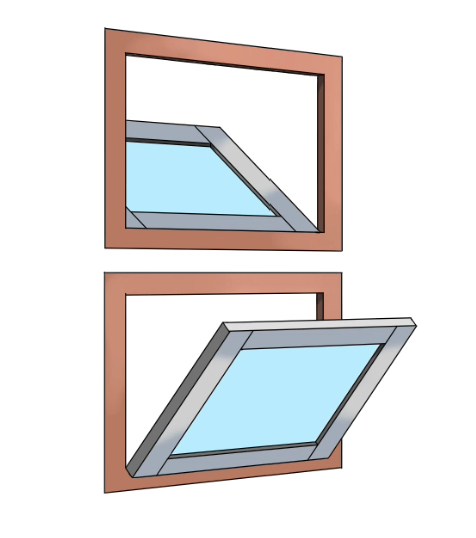

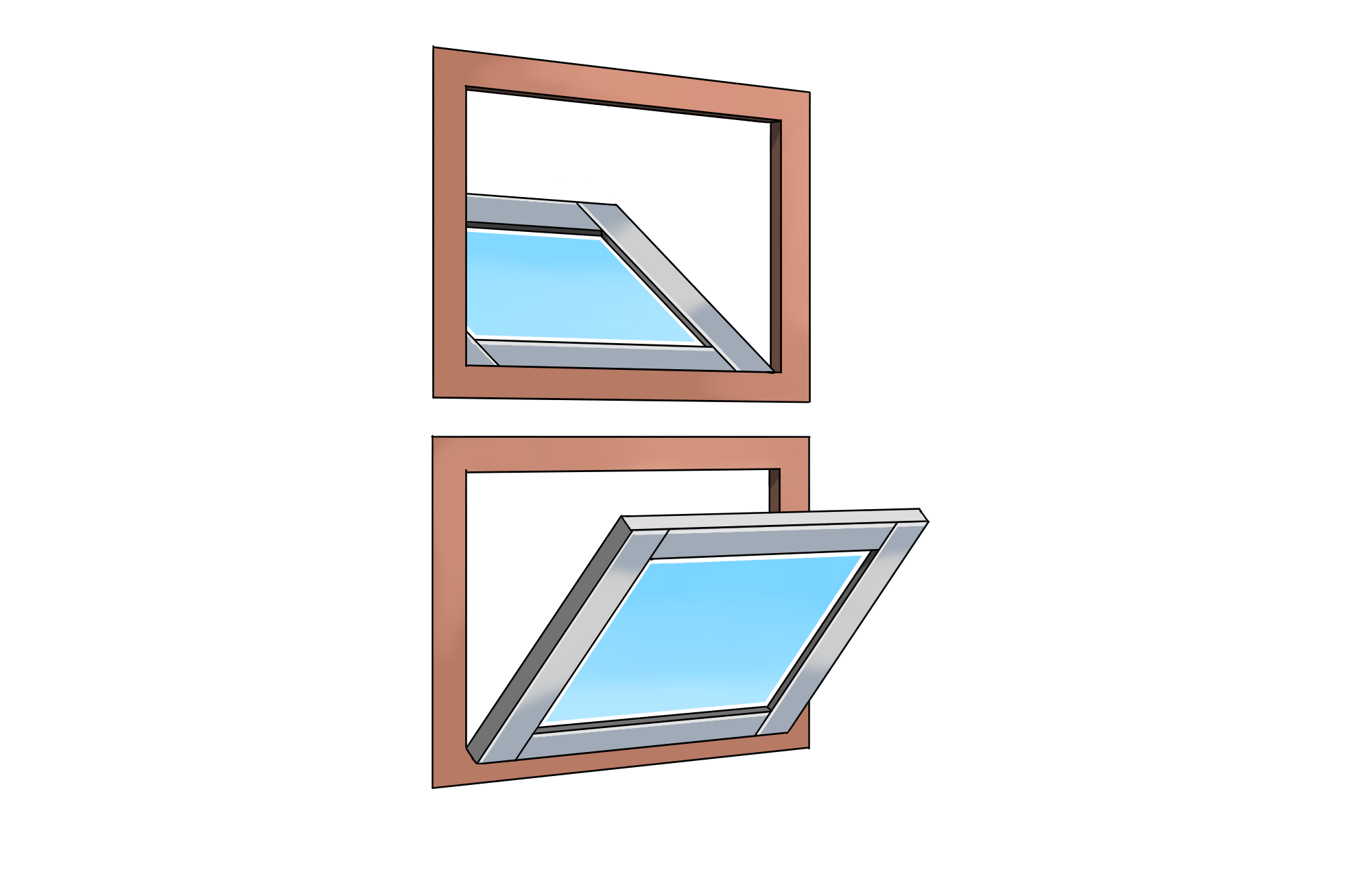

4内倒し窓・外倒し窓

最後に内倒し窓・外倒し窓を進めます。

今回は違いがわかりやすいように上下に並べました。

今までと同じように窓枠に奥行きをプラスします。

次に平行定規を使って窓を開いた角度を描き込みましょう。

今回も縦辺は長く、横辺は短くなるよう意識してみてください。

サッシの下側も忘れずに描きましょう。

次に外倒し窓の下書きも進めます。

平行定規を使って角度を決め、横辺は集中線定規に沿って描き込んでください。

大体の大きさや角度が決まったら、窓の厚さを考えながらサッシを描き込みます。

下書きが完成したら線画に進めます。

重なる箇所を消しながら進めてください。

こちらも塗りつぶしを使いながら塗り進めていきましょう。

このように詳細まで描き込んで完成です!

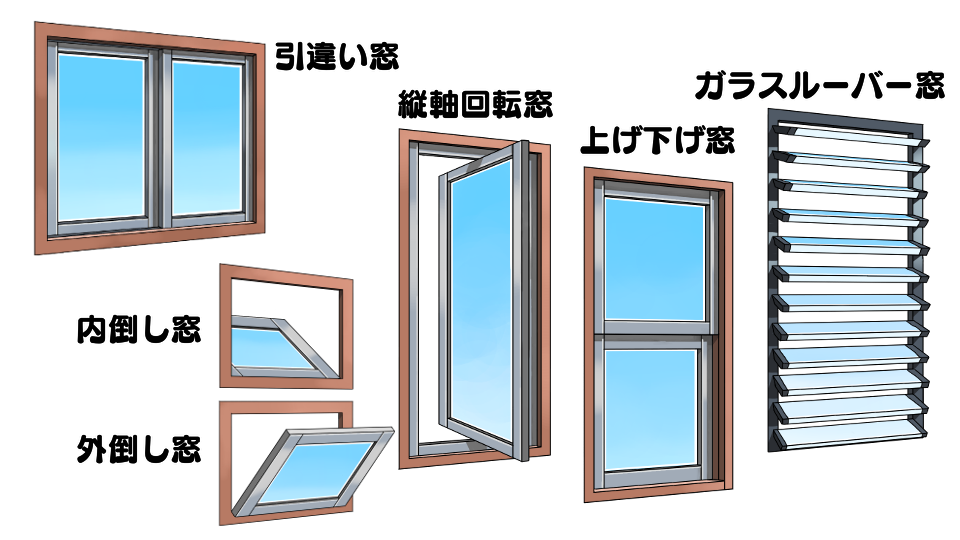

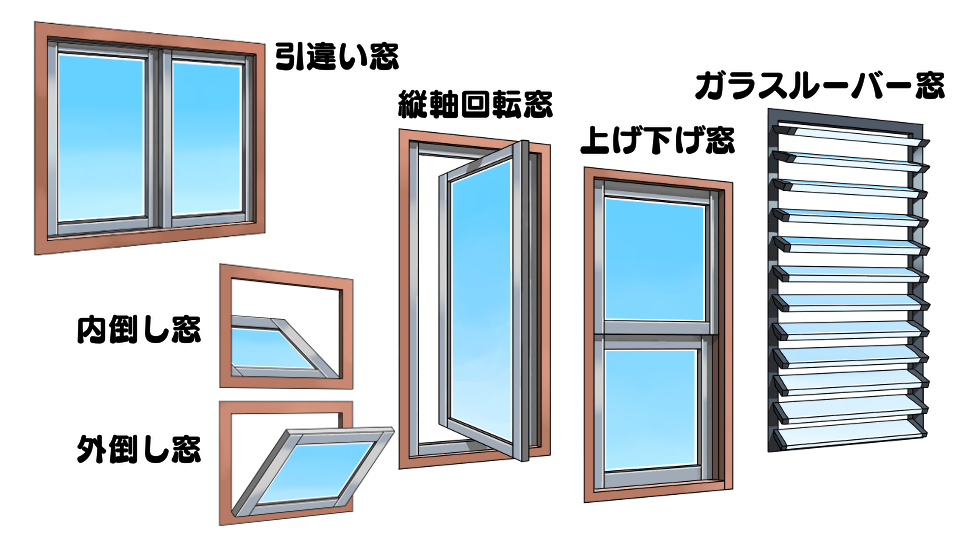

最後に、もう一度全て並べるとこのようになります。

いかがでしたでしょうか。

基本的な窓の形から、色々な窓の描き方をメイキングさせていただきました。

『描きたいけど描けない』という方にぜひ参考にしていただきたいです!

ここまでありがとうございました!

(文・絵/荒金ひろみ)

\ 使い方記事の要望を受け付けています /